COLUMNコラム

変化し続ける日本酒の歴史を振り返る

※本記事は2024年12月1日の文芸フリマで発売した、ZINEへ寄稿した内容です。

世界各国に存在する酒類の中でも、日本酒ほど変幻自在な酒はないだろう。ブドウの良し悪しが強く影響するワインに比べ、日本酒は米から酒までの距離が遠い。人が介入できる余地が多いことから、幅広い表現が可能になっている。こうした特徴を背景に、日本酒は長い歴史の中で様々な「変化」を遂げてきた。令和となった今、これまでになかった全く新しい味わいも現れつつある。

「変」をテーマに書く本稿では、日本酒の歴史を振り返りながらその変遷を辿っていく。嗜好品であるため、飲んでみなければその魅力は分からないかもしれない。しかし、日本酒を長年紡がれてきた伝統工芸と認識することで、特別な価値を見出してもらえれば幸いである。

謎の多い日本酒の起源

日本国内で酒が初めて誕生したと考えられる時代は、縄文時代中期(およそ四五〇〇年前)まで遡る。この酒はヤマブドウが自然発酵した「ワイン」だった。洋風イメージの強いワインが、日本における酒の起源であることは、少し意外に感じられるかもしれない。

米で造られる日本酒が生まれた時期は諸説あるが、一般的には稲作が伝わってきた二〇〇〇年~二五〇〇年頃が妥当だろうといわれている。三世紀の『魏志倭人伝』では日本の酒に関する記述が出てくる。ここでは「倭人が酒を飲んでいる」ことしか分からず、何を飲んでいたのかまでは分からない。ワインだったのかもしれないし、後世に伝わらなかった何かしらかもしれない。

時代は下り、奈良時代に記された『大隅国風土記』(現:鹿児島県南東部)では「口噛みの酒」に関する記述が見られる。映画「君の名は。」で一躍注目を集めたお酒だ。唾液の酵素でデンプンを糖化させ、アルコール発酵を起こすという原始的かつ刺激的な手法。南米でもトウモロコシを使い、口噛みによる酒造りが行われていたらしい。かなり顎が疲れそうな酒だ。日本酒の起源と考えられる書物は他にも存在しており、『古事記』や『播磨国風土記』(現:兵庫県西部)では麹菌(カビ)を利用したお酒に関して書かれている。

酒の神を祀る神社が全国各地に点在しているように、とにかく古くから日本人は酒と付き合っていた。清酒発祥の地と言われる出雲地方(他にも多数あるが)では「八塩折(やしおり)の酒」でヤマタノオロチを退治したといった伝説も残っている。

このように、日本酒の発祥ははっきりしていない。神話の時代に突っ込むくらい昔から造られていたものと知れば、日本酒に対する見方も少し変わるのではないだろうか。一つの国、一つの民族が紡いできた酒が今も残っているって結構すごいことだ。

権力、宗教勢力に近づく日本酒

平安時代に入ると、今に繋がる日本酒の輪郭がはっきりとしてくる。役所で「酒部(さかべ)」と呼ばれる人たちが、朝廷向けの酒造りを行っていた記録がある。公務員が酒造りを行っている感じだろう。この時代に編纂された『延喜式(えんぎしき)』という書物で、当時の日本酒造りが確認できる。本書では「濃い仕込みの酒」「甘くするために小麦の麦芽を加えた酒」など、数々の製法が惜しげもなく披露される。これ以前のことはよく分からないにも関わらず、突然の大盤振る舞いだ。

その後、時代の変化とともに朝廷が行っていた産業の多くが外部へと移行する。政治に注力するために民営化されていくのだ。織物といった産業は技術者を養成し、各地で生産されるようになるが、酒造は政府に近い権力を持っていた宗教勢力が担うようになった。僧侶が寺院で造る酒は「僧坊酒(そうぼうしゅ)」と呼ばれ、高い評価を受けていた。中でも天野金剛寺(現:大阪府河内長野市)の「天野酒」と、菩提山正暦寺(現:奈良県奈良市)の「菩提泉」は特に人気があったらしい。この「菩提泉」の技術をベースにした日本酒は今、奈良県を中心に再び造られている。

奈良の寺院は酒造りのレベルを向上させる。玄米からぬかを取り除いた精白米(いわゆる白いご飯)を使った「諸白(もろはく)造り」を開発し、透明で澄んだ清酒を生み出した。それ以前の日本酒は玄米を原料にしていたため、茶色く色づいていたはずだ。

ここで「僧侶は酒を飲んでもいいのか?」という疑問を持った方もいるかもしれない。確かに飲酒は戒められてきたようだが、薬として飲めば良いということから「般若湯(はんにゃとう)」という隠語が生まれている。弘法大師が寒さを凌ぐために飲んだという言い伝えもあり、今でも高野山では「般若湯」と書かれた徳利がお土産として販売されている。

日本人は古くから貴重な食べ物を誰かが独占しないために、まずは神様に捧げ、祈った後に全員が神前で食べるというルールを定めてきた。貴重な米で造った日本酒も同じように神に供えられ、豊作祈願と共に全員で楽しんでいたと伝わる(飲みニケーションは伝統文化だった)。今でも御神酒などが残るように、宗教とお酒は密接に繋がっているのだ。

商業へと発展する日本酒

商業が発達するにつれて、日本酒は商品として販売され、購入者の好きな時、好きな場所で飲めるようになる。そのため、長持ちして腐りにくい酒を造る必要が生まれたはずだ。それまでは造った場所ですぐに飲む、フレッシュタイプが主流だったと考えられる。

鎌倉、室町時代に入る頃、幕府や寺院などの権力者は酒造りの特権を専業者に与え、その権利を保証する代わりに税金、もしくは酒そのものを取り上げるようになった。安定して市場に日本酒が流通するにつれて、酒絡みの事件、事故が増えたようだ。酔った上での殺傷事件、酒で体を壊す人など、アルコールの負の側面が浮き彫りになってきた。

これを受け、鎌倉幕府は一二五二年に「沽酒(こしゅ)の禁」を交付。民家一軒あたりの酒を一壺(三リットル~七リットル程度)と定め、それ以上を処分するよう命じたのだ。後世にアメリカで施行された禁酒法ほど厳しくはないが、酒好きにとっては悲しい出来事だっただろう。

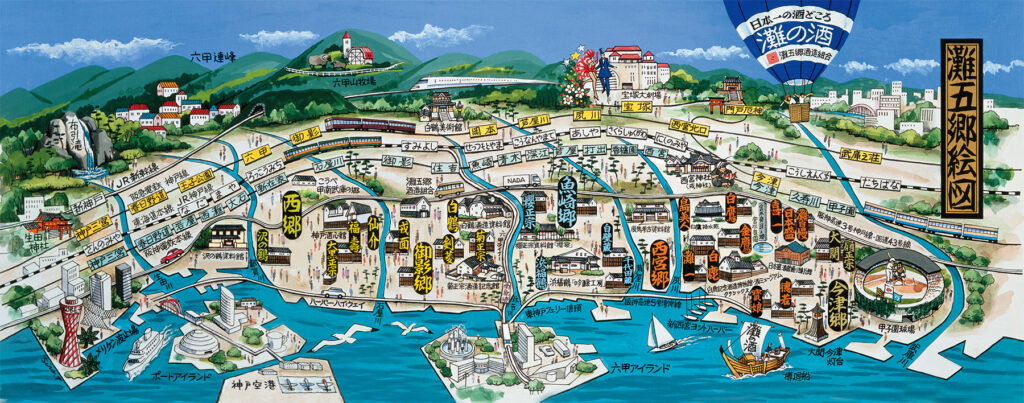

戦国時代に入ると織田信長の制定した「楽市楽座」によって、各地の日本酒が全国へ広がる。この時期に、地域の特色を活かした「地酒」が登場。特に伊丹、池田(現:兵庫県、大阪府)では、全国的に評価される質の高い日本酒が生まれるようになった。これらの酒蔵はその後、兵庫県の灘へと蔵を移し、そのいくつかは今も現存している。

ちなみに現在、日本国内で百年以上続く老舗企業の内「清酒製造」は九三六社と第二位。十年前には堂々のトップに入っていた(現在の一位は貸事務所)。残念ながら年々数を減らし続けており、この流れは今後も続くことが予測されている(これを書いている今も、山形県の酒蔵が破産したニュースが飛び込んできた)。日本酒を守ることは、日本文化を守ることでもあるはずだ。

話はそれたが、江戸時代に入ると、兵庫県の酒は「伊丹酒」と呼ばれ、海路を利用して多くが江戸にまで運ばれた。伊丹酒が届いた江戸では、次第に日本酒試飲と共に田楽などのおつまみを提供。これが居酒屋の起源だといわれている。さらに現在、価値のないことを表す「下らない」という言葉は「江戸に下ってこない酒は価値がない」という伊丹酒が語源となっているのだ。

江戸時代では現在まで続く酒造技術や制度が一気に登場する。寒い時期に酒造りを行う「寒造り」や酒質の変化を防ぐための「火入れ」、安全に発酵させるための「段仕込み」など、今も現役バリバリの技術ばかり。酒造りの責任者である「杜氏(とうじ)」も登場するなど、日本酒業界の基盤が出来来上がったのは江戸時代に入ってからだ。

明治政府による技術革新と戦争

税収として重宝されてきた日本酒だが、明治時代に入るとその役割はより強くなる。富国強兵の財源として注目されたのだ。明治政府は資本があれば誰でも酒造に参入できるようにし、日本酒に対して様々な税金を課していった。現在、酒税が税収で占める割合は一%台だが、日清、日露戦争時代には三〇%を占めた。今の消費税が全体税収の三四%であることを考えると、当時の日本酒がどれだけ国を支えていたのか分かるだろう。

明治政府はこの貴重な酒税をさらに安定させるために働きかける。一九〇四年に国立醸造試験所を設立し、醸造技術の向上と品質安定を目指す。ここで開発された技術が「山廃酛」と「速醸酛」だ。前者は江戸時代に確立された「生酛」さらに進化させ、品質を保ちながらも労力を削減させた。後者はより早く、確実に造れる手法として人気を集め、今でもほとんどの酒蔵で使用されるほどに浸透している。

明治政府の後押しによって技術を格段に向上させたことで、現在に繋がる土台が一気にできあがった。フルーティで華やかな香りが特徴の吟醸酒に繋がる技術もこの時期に開発されている。

太平洋戦争に突入すると、米の確保が困難となったことで「アルコール添加」が普及。製造される日本酒の全体量を増やすと同時に、度数を高めて腐敗を防ぐことに成功した。戦後の物資不足の中ではアルコールだけではなく糖類、酸味料、グルタミン酸ナトリウム(味の素)の添加が認められ、本来の日本酒量から三倍にも増える「三倍増醸酒」が出回った。

現在、多くの人が日本酒に抱く「甘ったるくてベタベタしている」や「悪酔いする」といったマイナスイメージは、この三倍増醸酒からきていると考えられる。日本酒の人気を落とした原因として槍玉にあげられることも多いが、当時の酒の供給や米不足を補った功績もあるはずだ。

なお、二〇〇六年の法改正によって三倍増醸酒の製造は禁止された。糖類や醸造アルコールが使用された日本酒もあるが、その量には制限が設けられている。昔のように「質の悪い」日本酒は存在しなくなったのだ。

高度成長期の盛り上がりから市場縮小へ

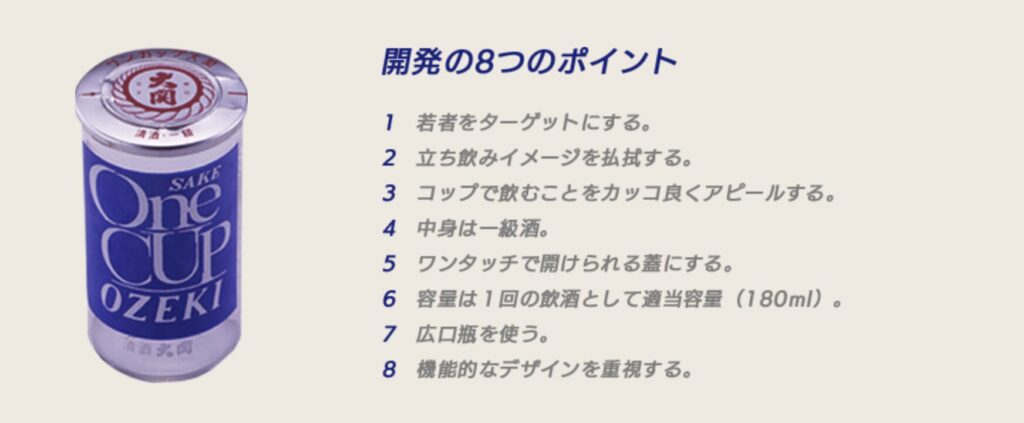

高度成長期に入ると、日本酒需要は大きな盛り上がりをみせる。一九六一年には冷蔵設備を備えた酒蔵が登場し、大手メーカーを中心に大量生産体制が整っていく。今でもコンビニやスーパーで並ぶ「カップ酒」が登場したのもこの時代だ。その後も日本酒消費量は増加の一途をたどり、一九七三年には過去最大の課税移出数量(酒類製造免許を持つ酒蔵から外部へ動いた酒の量を指す)を記録することになった。

輝かしい発展を遂げた日本酒は、この翌年から衰退の一途を辿ることになる。ビール、ウイスキー、カクテル、チューハイ、焼酎、ワインなどが台頭するにつれて、日本酒の存在感はどんどん薄くなっていく。

酒蔵の数は戦後の約四〇〇〇件から減少を続け、現在では約一五〇〇件前後。他酒類に目を向けると、ウイスキー蒸留所は一一四件、ワイナリーは四一三件、ブルワリーは八〇三件とそれぞれ件数を伸ばし続けている。このままいけば近い将来、酒蔵の数はブルワリーやワイナリーに抜かれるかもしれない。

現在、日本酒に対する新規の製造免許発行は認められていない。新規参入による競争が起こると、既存の酒蔵がこれまで以上のペースで廃業してしまうかもしれない上に、主食である米の確保が困難になる可能性もあるからだ。一方で、二〇二一年に「海外輸出に限定」した免許発行が許可されたため、今後の動向に注目が集まっている。

以降、昭和後期、平成初期には「淡麗辛口ブーム」「吟醸酒ブーム」によって新たなファンを少しずつ掴んでいった日本酒。「量より質」の時代に入ったことから「こだわり」の日本酒出荷量は徐々に増加しつつある。しかし、全体の市場としては下がり続けるまま。二〇〇〇年以上続く日本文化を守るために、全国の酒蔵は今日も試行錯誤を行っている。

歴史上最も美味しい日本酒が生まれている時代に生きる

「古い文明は必ず美酒を持つ」

この言葉は「酒の博士」として知られる坂口謹一郎氏が著書で述べたものである。世界を見渡してみると、どの国にも地方を代表する酒が存在しており、その多くが長い歴史をもっている。日本の「日本酒」も世界に誇る伝統的な酒の一つといえるだろう。

近年はアルコールによる健康被害に注目が集まり、禁酒を前向きに考える流れも生まれつつある。これに関しては個人の判断に委ねられるが、こうした風潮によって「伝統技術」とも呼べる日本酒の存在が危ぶまれていることは危惧すべきではないだろうか。

近年では新規発行されない清酒免許に対して、若手醸造家は「その他醸造酒免許」の範疇で造れる「クラフトサケ」を開発。日本酒造りの技術をベースにしつつ、果実やハーブを加えた全く新しい香味を生み出した。本来の日本酒においても低アルコール、発泡など新たなジャンルを開拓し続けている。

SSIが主催する酒匠講習会にて、株式会社せんきん(一八〇六年栃木県で創業)の11代目蔵元薄井一樹氏は次のように述べていた。

「今は日本酒の歴史上、最も美味しい日本酒が生まれている時代といえます。しかし市場としては低迷している。それにはなにか原因があるはずです。間違った認識、伝え方を改めてPRする必要があります。環境に配慮するなど、副産物を出さない酒造りも重要になるでしょう。『時代を見据える』ことが最も大事になるはずです」

日本酒は日本の歴史と共に変化し続けてきた。そして、今も時代に対応しようとしている。グラスに注がれるその一杯は米を使った芸術であり、古来から紡がれてきた造り手の想いが詰まっているのだ。

参考文献・サイト

・坂口謹一郎著『日本の酒』岩波文庫

・日本酒サービス研究会・酒匠研究会連合会(SSI)著『新訂 日本酒の基』NPO法人FBO

・株式会社帝国データバンク:全国「老舗企業」分析調査(2023年)